Das globale Wirtschaftssystem: Immer noch kolonial geprägt?

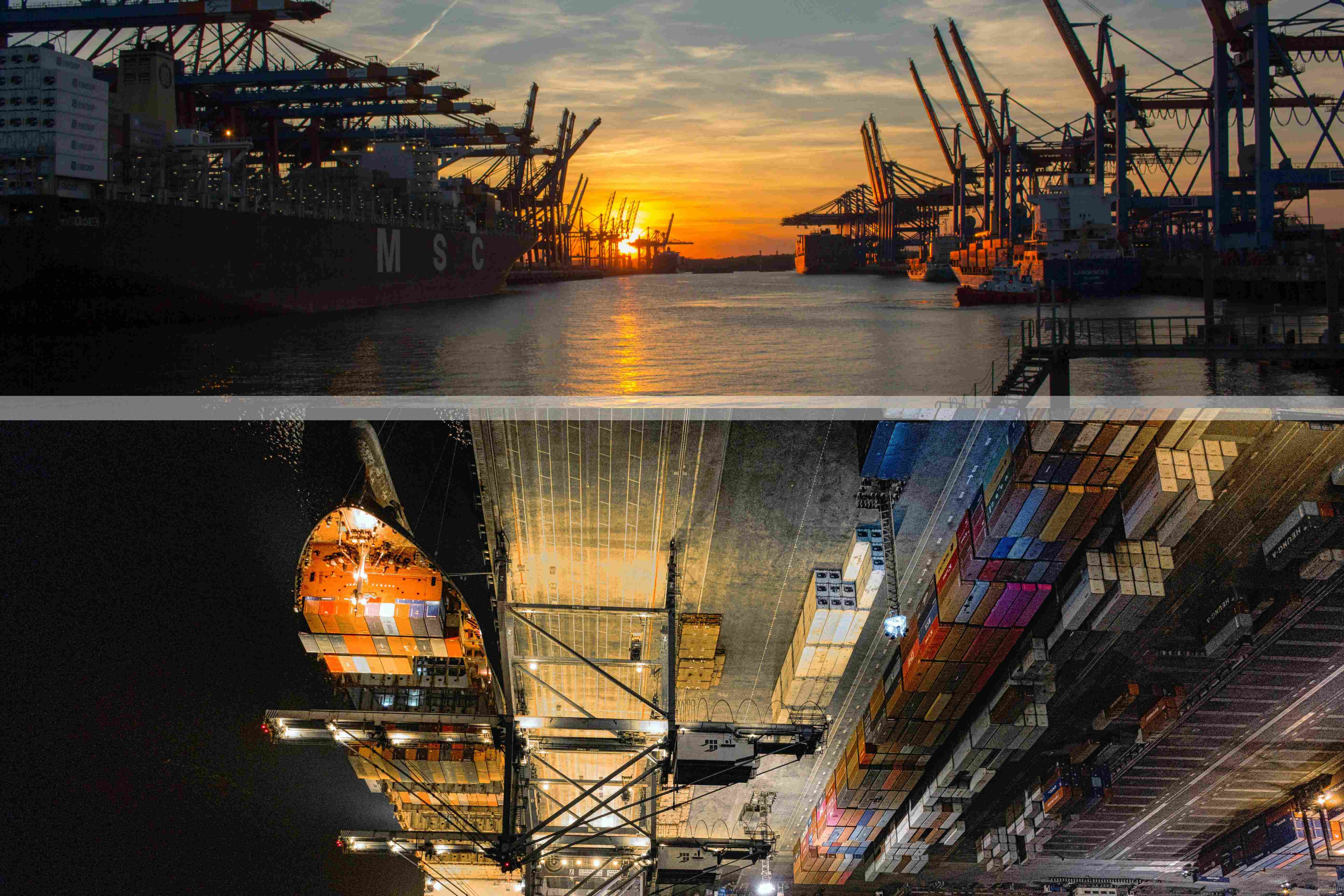

BILD: © Pexels.com - Ob in Hamburg (oben) oder Jakarta (unten) - seit der Kolonialzeit sind die Häfen die Grundlage des globalen Handels: Über 80 % des Welthandels laufen heute über gigantische Containerschiffe, die als Lebensadern der Weltwirtschaft dienen. Schon damals verband der internationale Seetransport die Kolonialstaaten mit den rohstoffexportierenden Ländern und prägt die weltwirtschaftlichen Beziehungen bis heute.

Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist tief in kolonialen Strukturen verwurzelt, die heute noch die Verteilung von Wohlstand, Warenproduktion und Ressourcenverbrauch bestimmen. Länder des Globalen Südens exportieren vorwiegend unverarbeitete Rohstoffe, während Länder des Globalen Nordens diese Ressourcen nutzen, verarbeiten und wirtschaftlich davon profitieren. Diese ungleichen Handelsstrukturen haben ihren Ursprung in der Kolonial- und Imperialzeit und wurden selbst nach der Unabhängigkeit der Kolonialgebiete weitgehend beibehalten. Noch heute prägen diese Strukturen die Produktion alltäglicher Konsumgüter wie Kaffee, Kleidung und Elektronik.

Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist tief in kolonialen Strukturen verwurzelt, die heute noch die Verteilung von Wohlstand, Warenproduktion und Ressourcenverbrauch bestimmen. Länder des Globalen Südens exportieren vorwiegend unverarbeitete Rohstoffe, während Länder des Globalen Nordens diese Ressourcen nutzen, verarbeiten und wirtschaftlich davon profitieren. Diese ungleichen Handelsstrukturen haben ihren Ursprung in der Kolonial- und Imperialzeit und wurden selbst nach der Unabhängigkeit der Kolonialgebiete weitgehend beibehalten. Noch heute prägen diese Strukturen die Produktion alltäglicher Konsumgüter wie Kaffee, Kleidung und Elektronik.

Im Kaffeehandel zeigen sich die kolonialen Kontinuitäten besonders deutlich. Kaffee, der einst in den Kolonien für den Konsum in den Kolonialmächten in Europa und den USA angebaut wurde, wird noch immer nach ähnlichen Mustern produziert. Die Menschen, die Kaffee anbauen und verarbeiten, erhalten oft nur einen Bruchteil des Erlöses, während die profitablen Schritte wie Rösten, Verpacken und Verkaufen im Globalen Norden stattfinden. Hier dominieren wenige große Unternehmen, die den Kaffeehandel: Gerade einmal fünf Konzerne kontrollieren 50 % des globalen Marktes.

Verstärkung der Abhängigkeiten : Neoliberale Strukturpolitik:

In den 1970er Jahren führte die Abhängigkeit von einigen wenigen Exportwaren zu einer extremen Staatsverschuldung vieler Länder im globalen Süden. Institutionen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) vergaben Kredite, die an neoliberale Auflagen geknüpft waren: radikale Sozialkürzungen, Privatisierungen und eine weitere Fokussierung auf Rohstoffexporte. Diese Maßnahmen verstärkten die Abhängigkeit von schwankenden Weltmarktpreisen und erhöhten soziale Ungleichheit. Die Gewinner dieser Politik waren internationale private Unternehmen, die die Privatisierung der Märkte nutzen konnten, um die lukrativen Märkte unter sich aufzuteilen.

Obwohl die ehemaligen Kolonialstaaten formal unabhängig sind, bleiben die Strukturen von Ausbeutung und Ungleichheit bestehen. Das globale Wirtschaftssystem wird von wenigen großen Konzernen dominiert, die weiterhin von der Ausbeutung von Menschen und Natur profitieren. Weitere Beispiele für diese kolonialen Kontinuitäten finden sich in der Patentierung von Saatgut und dem Abbau von Rohstoffen wie Coltan, Bauxit oder Lithium, die nicht zuletzt bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen.